有機合成の時短実験テクニック〜ミントガム中尉流ズボラ有機合成〜

- 実験は好きだけどめんどくさいと感じる人

- 実験の時短テクニックを知りたい人

- 今の実験数を2倍に増やしたい人

有機合成は時間がかかる。

反応を仕込んで、解析して、精製して、、、

朝から実験を始めて、気づいたら終電でしたなんてことも

1実験終えるのにどんだけ作業しなきゃいけないの?

そんな悩めるあなたに、「ミントガム中尉流のズボラ実験術」を授けます。

手を抜くところと集中するところを見極めて、研究効率をガンガン高めていきましょう

カラム精製がめんどくさい

有機合成で時間がかかる作業といえば、

カラムクロマトグラフィー

ですよね。

自動カラムなんてものもありますが、そんなもの買ってもらえないよというあなた

それならばカラムをするのをやめてしまえば良いんです。

そのカラム、本当に必要ですか?

原料合成のための原料合成など、研究のキモではない化合物の合成は手を抜いても良いんじゃないでしょうか。

特に、人名反応や教科書反応なんかは、多少ゴミが残っていたところで問題なく進行する信頼性の高い反応が多いです。

過去の賢人たちの確立してくれた反応を信じてみましょう。

律儀に精製せずに複数反応進めてしまっても問題ないかもしれませんよ。

林雄二郎先生のポットエコノミー化学を見習って、精製操作と洗い物を減らすワンポット合成にチャレンジしてはいかがでしょうか?

いつものルーティンで合成している化合物のクルードを1/10程度抜き出して、精製せずに次の反応をかけてみてください。

そこで問題なく合成できていたら、その工程は精製操作なしで進めてしまえる可能性大です。

カラムなんて少ければ少ないほど良いのです。

注意点として、ターゲット分子と分離できない化合物が出てこないこと、残存試薬が危険な副反応を起こさないことを絶対に確認してください。

ここで「消える試薬」とは、分液やエバポなど、簡単な操作で除去できる試薬のことを言います。

例えば、カルボン酸をエステルにしたいとき

教科書を信じてDCCを使いがちですが、こいつは厄介な試薬です。

副生物がカラムでなかなか取り除けないし、すぐにベタベタになるし

これをEDCという縮合剤に変えてみてください。

副生物のウレアもEDC自体も分液で取り除くことが可能です。

このようにカラムをかけないでも合成できるような試薬がないかを考えることも、一流の研究者には必要な道なんです。

他にもフェノールを使った後に水酸化ナトリウム水溶液で分液する(フェノールをナトリウム塩に変える)など、「試薬を消える化」する工夫はたくさんあるので、頭の体操がてら考えてみてください。

生成物と原料の物理状態(固体、液体)が違うときは大チャンス!

反応後の溶液に非極性溶媒であるヘキサンやジエチルエーテルを加えてみてください。

固体が得られたならばもうあなたの勝ちです。

ろ過で精製してしまいましょう。

日常作業に紛れ込んでいて忘れがちですが、ろ過も立派な精製操作です。

多少の不純物が気になる場合は追加で再結晶や再沈殿をすれば完璧です。

カラムを回避することは、めんどくささを減らすだけでなく、企業に入った後の研究のトレーニングにもなります。

企業研究では将来的に大スケールで合成することが多いため、なるべくカラムを避ける合成ルートを考案する必要があります。

オマケ:再結晶メモ

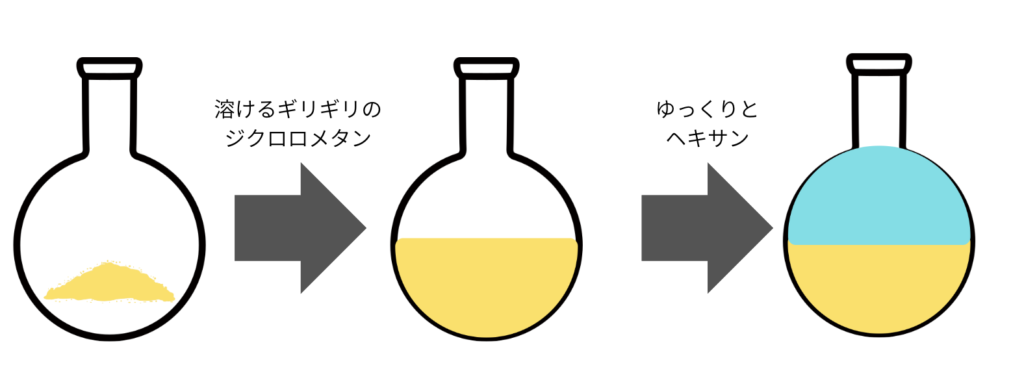

二層系・・・固体の結晶性が高いとき

1.固体を溶け切るギリギリのジクロロメタンに溶かす。

2.ジクロロメタンの上にゆっくりとヘキサンを乗せていく

ポイント:ジクロロメタンとヘキサンが二層に積み重なるイメージ

3.結晶が出るまで放置

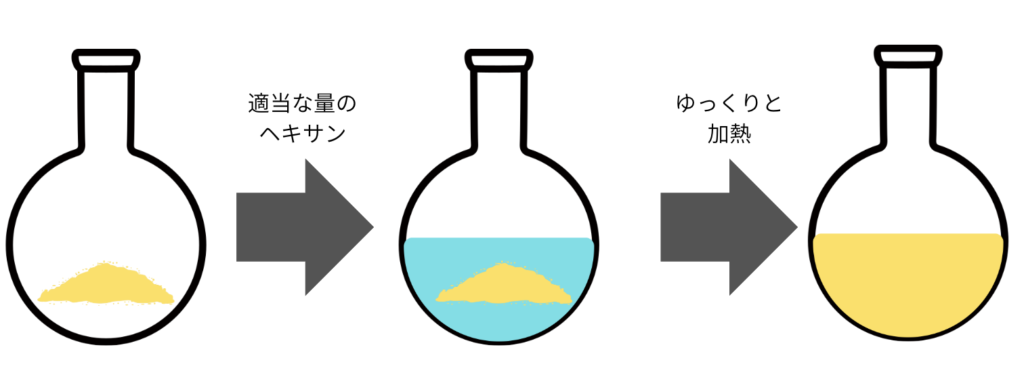

加熱法・・・固体の結晶性が低いとき

1.固体が入っている容器にヘキサンを注ぐ。

2.60℃程度の湯浴の中でゆっくりと撹拌し固体を溶かす。

ポイント:初めはヘキサンを少なめに、徐々に量を増やしていくイメージ

3.室温で結晶が出るまで放置

蒸留するのがめんどくさい

カップリング反応に使う前のアミンの精製だったり、

化合物の精製だけじゃなく、反応前の準備にも必要になってくるのが蒸留操作です。

しかし、使うガラス器具が細かくて多いから組み立てから洗い物まで何から何までめんどくさいですよね。

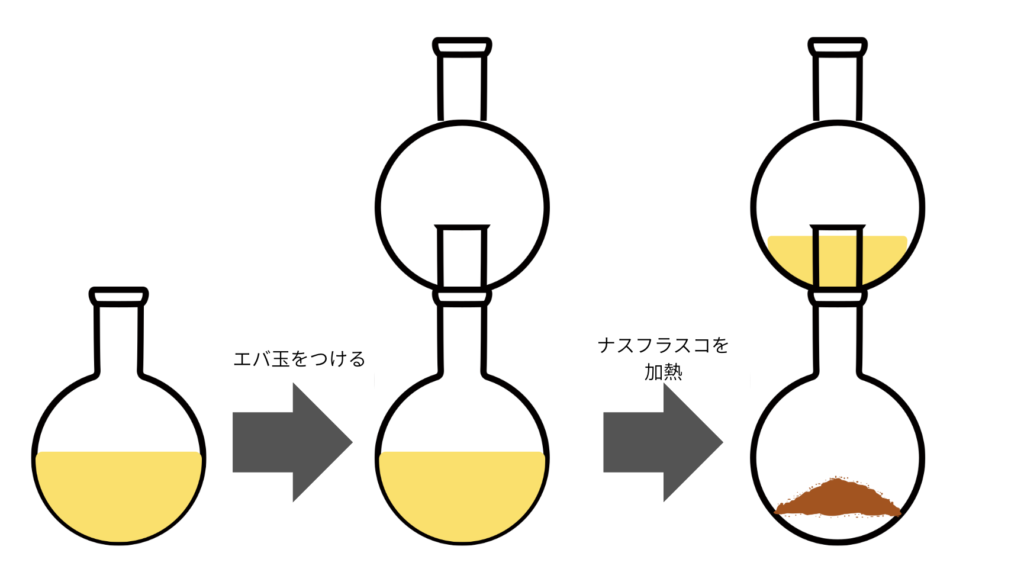

そんな時に使えるエバ玉蒸留というテクニックを授けましょう。

繊細な蒸留には不向きですが、先述のアミンの精製など、大雑把な温度管理で良い場合にはもってこいです!

1.ナスフラスコに蒸留したい試薬を入れる。

2.ナスフラスコにエバポレーターのトラップ(エバ玉)を組み合わせる。

3.ナスフラスコを加熱する。

4.エバ玉に溜まった溶液を回収する。

蒸気が吹き出さないように、低沸点化合物を蒸留するときは、ビグリューカラムや還流管をつけることをオススメします。

ひだ折りろ紙を折るのがめんどくさい

最後は、考えてみれば当たり前ですが僕自身が思いつかなかった時短テクニックを紹介します。

先輩に習ったときは目から鱗が落ちました。

その名も「綿栓ろ過」

ひだ折りろ紙の代わりに、ロートにワタを詰めるだけ。

分液後に硫酸ナトリウムを取り除く程度ならこれで十分です。

粉体の量が多い場合は詰まってしまい、ろ紙を折っておけばよかったとなるので注意しましょう。

おわりに

いかがでしょうか。

有機合成歴10年以上のミントガム中尉が選んだズボラ時短テクニックを紹介してみました。

こちらの記事では便利な時短実験器具も紹介しているのでよければ読んでみてください。

実験器具紹介リンク

Let’s Enjoy Organic Chemistry!

※本記事の手法は探索・時短のヒントです。スケールアップ前・最終提出前は必ず正規精製で再現性確認を。危険物の取り扱い・廃液処理は各機関の指針に従ってください。