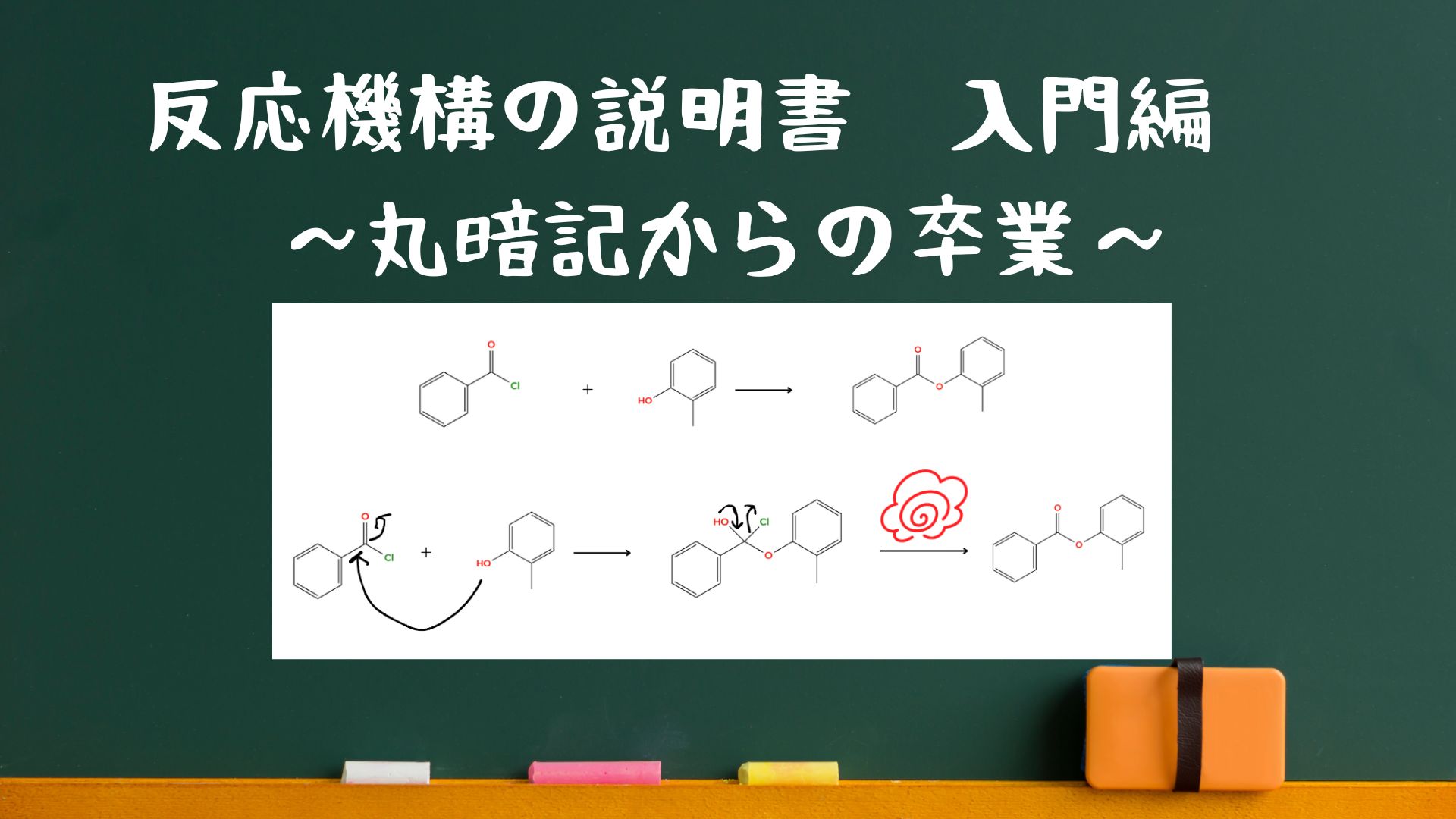

博士課程のススメ〜なんで進学した?メリット・デメリットは?〜

- 博士課程の進学を迷っている人

- 研究者の進路を考えている人

- 研究室に配属されたばかりの人

研究室に配属された人の頭によぎるのが

博士課程への進学

この記事に辿り着いた人は、ほんの少しでも博士課程に興味があるのだと思います。

断言しましょう、少しでも気になるのなら進学したら良いと思います。

その理由やミントガム中尉の経験を共有したいと思います。

あなたの進路決定の後押しになれば嬉しい限りです。

中尉の結論:少しでも気があるなら博士課程に進学すべき

研究で世界に挑むうえで、博士号は多くの場面で事実上の入場券です。

将来も研究を続けたい人、研究生活が肌に合うと感じている人にとって、進学は強い選択肢になります。

さらに博士号は、「問題の発見→解決策の提案→結果の考察→次の課題の発見」というサイクルを自力で回せる証明でもあります。

たとえ最終的に研究職に就かなくても、この力は確実に効きます。起業や事業づくり、経営の現場ではむしろ必須級。

研究しながらその力を鍛えられると考えたら、かなりお得じゃないですか?

一方で、すでに明確な夢があり、研究者の肩書きが不要なら、その道を最短で走ることをオススメします。

迷っている人は、「好きの気持ち」にしたがって進学を検討してみてください。

そこで得たスキルや人間関係は、きっとあなたの武器になります。

「〇〇さんのようにできるか不安だから進学しない」と言ったような意見をよく聞きます。

これは大きな勘違いで博士課程は「優秀な研究者が行く場所」ではなく「優秀な研究者になる場所」なんです。

先輩達も博士課程に進学してあなたが憧れるような成長を遂げているはずです。彼らになれないから行かないのではなく、

彼らになりたい、追い抜かしたいから行くという考え方をしてみてはいかがでしょうか。

博士課程に進学した理由〜ミントガム中尉の体験談〜

僕は有機化学を専攻して博士号を取得しました。

しかし、有機化学の研究室を選んだ理由は「研究室配属のくじ引きで負けて仕方なく」でした。

有機化学の授業はいつも寝ていて、成績も落単ギリギリだった僕が博士課程に進学した理由を聞いてください。

研究と座学は似ているようで全く違いました。

授業ではなんのこっちゃ分からなかった有機化学が

研究になると一気に興味の対象になりました。

教科書にも載っていない、世界中の誰も知らないことを自分が人類で一番早く見つけることができる。

そんなことがハートにズドンと突き刺さり、一気に研究の虜になってしまいました。

(研究と座学は違うと言っても、確実に知識は研究に必要なツールになるのでみなさんはしっかり勉強してください。)

学部4年生の時、通っていた大学が、とある学会の会場になりました。

そのおかげで学会発表できる結果を出していないにも関わらず、先輩たちの飲み会に参加させてもらえることになりました。

飲み会が始まったばかりは、みんな世間話をしていましたが酔いが回ってくるとチラホラと研究の話が始まりました。

バカ話と研究の話を行ったり来たりするような不思議な飲み会がとても楽しく、このような会がずっと続けば良いのにと思いました。

偶然にもその飲み会で知り合った先輩の大半は博士課程に進学を決めていました。

こんな人たちのようになりたい、こんな飲み会をまたやりたいという気持ちから博士課程に進学を決めました。

博士進学後も、話していて面白い人たちは博士課程に進学している人、進学しようとしている人が多い印象です。

何かに全力で取り組む人は面白いの法則を発見したのです。

偉そうにブログを書いていますが、最後の理由はあまり自慢できるものではありません。

当時(今も)の僕は、あまり将来のことは深く考えていませんでした。

せいぜい明日の天気くらいでしょうか。

「こういう企業に行きたい」や、「こんな研究者になりたい」なんて考えたこともなく、

「今の研究が楽しいから」、「博士の先輩ともっと遊びたいから」

と言った軽い気持ちで進学しました。

博士課程に行く人が、みんな一流の研究者を目指しているわけではなく、適当に進学している人もいると知っておいてください。

博士課程進学のメリット5選

- 専門スキルが深く身に付く

博士課程へ進学すると研究を6年間続けることになります。

修士課程で卒業した場合は3年間です。

単純に2倍の期間、基礎研究の舞台で遊ぶことができます。

企業に入ると、自分の研究分野以外の情報に触れる機会が大幅に減ってしまいます。

研究をするという意味では同じかもしれませんが、世界の最先端の研究に日常的に触れ続けることが可能な場というのは大学以外にはないでしょう。

個人的に、基礎的な専門スキルを深める、新しいスキルを手にいれるという意味では博士課程より適した場所はないと思います。

(企業はどちらかといえば今あるスキルをつかって応用する力が求められる印象です。企業で新しいスキルを身につけるためには業務外で自分で動くことが必要です。)

個人的に研究者としての伸び率が一番大きかったのは博士2年から3年生にかけての時期だったなと感じています。

研究以外にも、成果を分かりやすく説明する「プレゼン力」や論文や研究費の申請に用いる「文章能力」など様々なスキルが身につきます。 - グループリーダー的な役割を経験できる

博士課程の学生は研究室の”カナメ”と言っても過言ではありません。

テーマの発案や後輩を率いた研究など企業でいう役職(係長、課長)レベルの仕事を任せられることも多いです。

プレッシャーを感じるかもしれませんが、学生という(いい意味で)責任のない立場で失敗のコストが少なくこのような予行練習ができることは面白いかなと思います。 - 圧倒的な問題解決力

博士に求められるのが、「世界初の研究領域を確立する」ということ。

どんなに小さな成果だとしても、問題の発見から解決までを自分(+共同研究者)で達成するという経験をすることができます。

ここまでの成功体験や研究力を身につけることができるのは博士課程以外にはありません。

この経験は研究以外の場でも必ず活きてくるでしょう。 - 頼れる友人ができる

一番のメリットはこれかもしれません。

学会で何度も顔を合わせるうちに日本中(世界中)に同世代の仲間を作ることができます。

他大学で博士に進学している友人たちは間違いなく今後の研究界を引っ張っていく能力がある人たちです。

そういう仲間を作れることが、何にも変え難いメリットだと思います。

(あと、単純に博士課程に進む本気な人はどこか変わった面白い人が多いです) - 人生で一番自由に研究ができる

最後に、研究が楽しいなと思う人にはこんなメリットもあります。

僕は、大学教員や企業の研究者を経験していますが人生で一番自由な研究ができたのは博士時代だったなと思います。

大学教員はテーマ設定の自由度はありますが、学生をもつという責任や研究費を獲得するという任務があります。

企業の研究者は、企業利益につながる結果を出さなくてはいけないという制約があります。

どちらもそこだけの面白さがあるのですが、研究以外の雑務などが降ってきて思うように研究できないというジレンマを強く感じました。

他人(教授)の研究費を使って興味がある研究を行えるという意味では、博士課程の研究が一番無責任で一番自由でした。

おそらくこのような時間は人生でもう2度と訪れないでしょう。

博士課程進学のデメリット5選

- 初任での待遇差は限定的

悲しいかな日本社会の実情として、博士号を持っていることで企業において優遇されることは少ないです。

もちろん、専門スキルや研究力に強みがあるため不利になる訳ではありませんが、博士号だけで出世コースに入ったり給料が良くなるなどはほとんどないと言えるでしょう。

製薬企業の研究員や大学の研究者など、博士号が必須とも言える職種もあります。

しかし、多くの企業では修士卒の人材とほとんど変わらない場合が多いです。

(当たり前ですが)入社後に能力を見せることが必須です。

→入社直後の待遇は確かに悪いと感じるかもしれないが、卓越した研究能力さえあれば社内でも秀でた人材になれるはずです。数年間はアピールの期間だと思って我慢できれば、必ず能力の差を理解してもらえると信じています。 - 金銭面の負担

周りの友人達が社会人としてお金を稼ぐ中、自分は学費を払って研究をする。

年収格差や生活レベルの差など、「好きなことができている!」と自分に言い聞かせても気にならないといえば嘘になってしまいます。

学振や奨学金などを必死になって獲得しないと自立した生活が送れません。

→昔と比べると学振と奨学金が併用できるようになったりと徐々に制度が変わってきています(自分の該当年次の要項をよく確認してください)。

日本学生支援機構の奨学金も博士課程であれば、返済免除をもらえる可能性は高いです。

知り合いに複数の奨学金を受給することで、ちょっとした助教よりも給料が高くなった学生もいました。制度を詳しく調べてたくさんお金を稼いでください。 - コミュニケーションの不足

博士課程は良くも悪くも特出した存在です。何人もいた同期が就職してしまったり、研究室のスタッフ的な憎まれ役を買うこともしばしば出てくるでしょう。

広いコミュニティでは友人が増えても、日常生活では後輩しかおらず少し寂しくなることもあります。

教授からも「こいつは大丈夫だ」と信頼されて、逆にディスカッションの機会が減って行き詰まってしまうこともあるかもしれません。

→自分から積極的に教授や後輩と関わって空気を作っていきましょう。

カッコつけて孤高の存在を気取ってしまうと痛い目を見てしまいます。プライドにとらわれず、普段から身近な仲間を大切に

あとは、研究に関係ない繋がり(友人でも飲み屋でも)を近所に作っておくと気が休まりますよ。 - 研究環境のミスマッチ

研究室とは中小企業のようなものだと感じます。

研究は好きだが、教授と合わないと感じる人もいるかもしれません。人間なので仕方ないことです。

→他人(ましてや上の立場)を変えるのは難しいのでこればっかりはどうしようもありません。研究を続けたいのであれば、違う研究室に移動することも考えてもいいかもしれないですよ。

僕の知り合いにも博士課程から研究室を変更して楽しくやっている人は何人もいます。(修士までの積み上げのない1からのスタートになるので難易度は高くなります。) - 人生設計の不安

個人的にはあまり気になりませんでしたが、周りの意見を聞くとかなり多いのがこの点です。

ストレートで卒業したとしても28歳。

何歳までに結婚したい子供が欲しいなど、深く考えている人には重くのしかかる悩みでしょう。

→気になる人は博士で得られるスキルと人生プランを両立するすべはないか、妥協できる点はないか

時間をとってじっくり考えてみてください。

周りの博士進学者に相談してみるのも吉だと思います。あなたと同じ悩みを持ちながら博士に進学した人、進学せずに就職した人、両方の意見を聞くことができないか動いてみてください。

教授に頼んだら近い悩みを持っていた人を紹介してくれるかもしれません。

誰でもいいから話を聞きたい場合はお問い合わせフォームやXから連絡してください。可能な範囲でお手伝いします。

博士進学を決めたらやること

- 指導教員に相談

進学を決めたら1番にやるべきことは指導教員への相談です。

進学する意思があることを伝えたら、研究テーマや学会参加など奨学金申請や博士号取得のために必要な動きやスケジュール感を教えてくれます。

場合によっては難しいテーマを一旦おいておき、論文が出やすいテーマに移すことも戦略としてあるでしょう。

普段は近寄りがたく感じる教員でも、彼らは学生の一番の味方であり、パートナーです。そして、研究費や博士号を獲得するプロでもあります。

右も左もわからない若手研究者が頼るべき存在であるので、相談できるならば早め早めに活用していきましょう。

博士号取得への準備期間は長ければ長いほど安心です。 - 生活資金の確保

博士に進学すると研究漬けの毎日になり、バイトなどで生計を立てることは難しくなってくる人もいるでしょう。

そのために学振(日本学術振興会 特別研究員)への応募や、各種奨学金(財団系から企業のものまで)、大学の補助制度(学内奨学金や学費免除申請)などなど利用できるものは全て使っていきましょう。

先輩や教員に相談すれば必要分は教えてもらえると思いますが、制度は毎年変わっていくものです。

自分でもネット検索などを活用して要項や申請締切など確認するようにしましょう。

場合によっては家族などに生活費の援助を頼むことも有効な手段でしょう。 - 研究テーマの妄想

進学を決めた段階で、面白いテーマを考えることは難しいかもしれませんが、

日常の実験データなどからテーマの種を逃さないことを意識していきましょう。

せっかくの自由な博士課程、教員や先輩のお下がりテーマだけで終えるのはもったいないと思います。

日頃から研究テーマのプロポーザルをするクセをつけていくと研究が何倍も面白くなると思います。研究費申請書の作成も楽になりますよ。 - 博士進学の仲間を作る

学会の学生飲み会への参加や他ラボとの交流などを通して、博士課程に進学する同世代の仲間を見つけておきましょう。

ここで見つけた仲間達は、博士課程在籍時の情報交換だけでなく、一生涯の友人になることでしょう。

おわりに

博士課程は“長い挑戦”だけど、好きを武器にできるなら、きっと報われます。

この記事では、僕が進学した理由、メリット/デメリット、そして決めた後のロードマップまでまとめました。

最後にもう一度だけ。

自分は何にワクワクするか

そこから研究人生は動き出します。

質問や不安があれば、遠慮なく問い合わせフォーム/DMでどうぞ。